Die Anhebung von Wertgrenzen für Direktaufträge und vereinfachte Vergabeverfahren, insbesondere für Lieferungen und Dienstleistungen, entwickelt sich zu einem deutlichen Trend im Bund und in den Ländern.

Zur Unterscheidung: Bei einem Direktauftrag gem. § 14 UVgO handelt es sich nicht um eine Vergabeverfahrensart im engeren Sinne, sondern um eine Beschaffungsmöglichkeit, die ohne eine förmliche Vergabe auskommt. Der öffentliche Auftraggeber kann in Fällen des Direktauftrags den zu beschaffenden Gegenstand oder die Leistung direkt kaufen. Abzugrenzen ist der Direktauftrag von einer sogenannten Direktvergabe. Bei dieser handelt es sich um eine Vergabeverfahrensart, bei der der öffentliche Auftraggeber im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb einen Auftrag vergeben kann.

Direktaufträge sind vor allem dann erforderlich, wenn der Beschaffungsgegenstand oder die

-leistung niedrigpreisig ist und ein klassisches Vergabeverfahren mit unverhältnismäßigem Aufwand und Kosten durchzuführen wäre.

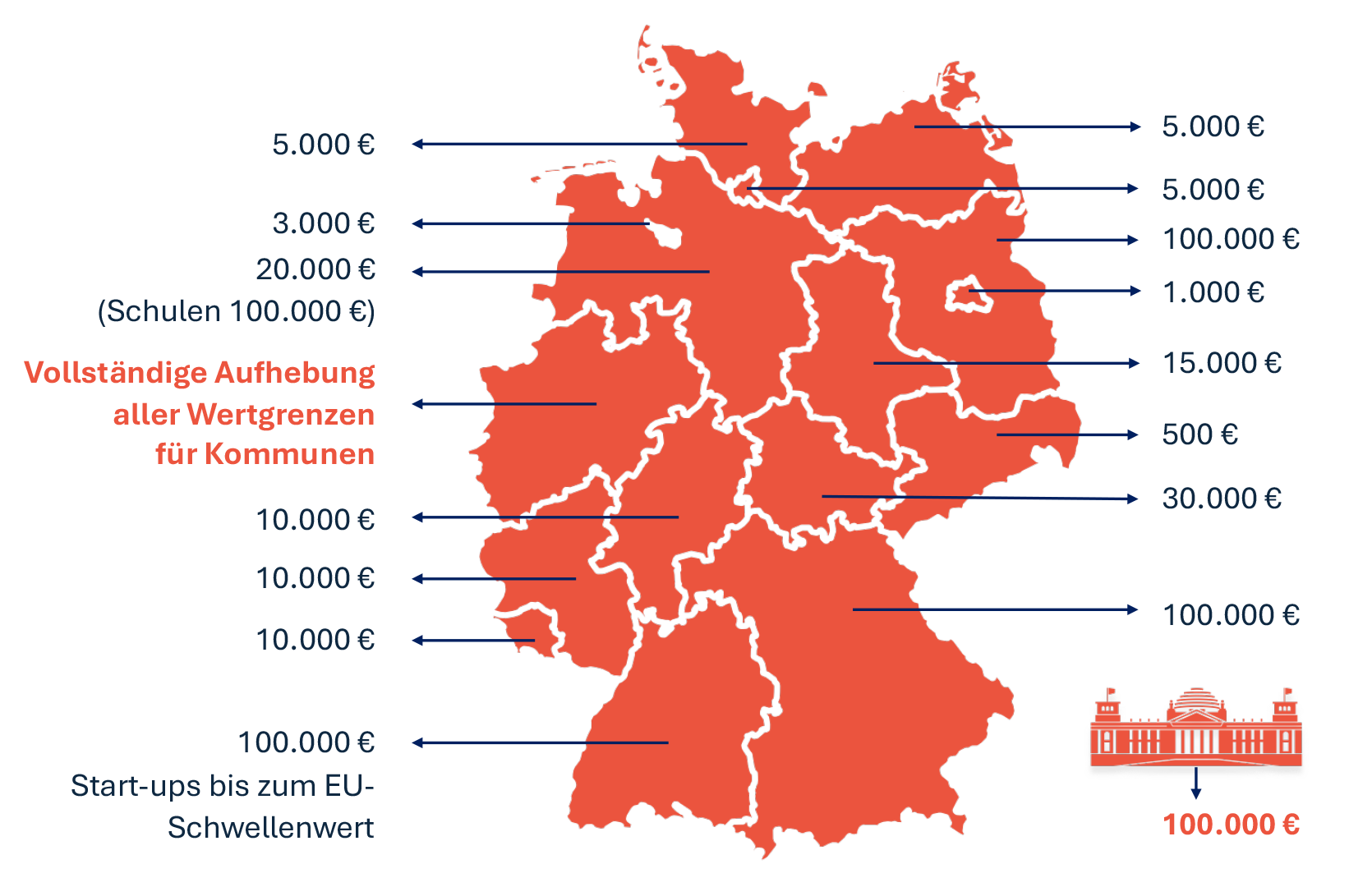

Die bisherigen Wertgrenzen für Dienstleistungen und Lieferungen von Bund und Ländern lagen in der Vergangenheit im Bereich der in § 14 UVgO festgelegten Wertgrenze von 1.000 € (Nettoauftragswert). Bund und Länder können von dieser Wertgrenze abweichen und eigene Wertgrenzen für Direktaufträge festsetzen. Von dieser Kompetenz wird nahezu bundesweit Gebrauch gemacht, sodass die Spanne der Wertgrenzen für Direktaufträge inzwischen von 500 € (Sachsen) bis zu 100.000 € (Bayern) reicht.

So hat der Bund Ende 2024 die bisherige Wertgrenze von 1.000 € auf 15.000 € zeitlich begrenzt erhöht. Neben Bayern liegen seit dem 01.01.2025 in Baden-Württemberg und seit dem 17.06.2025 auch in Brandenburg die Wertgrenzen für Direktaufträge bei 100.000 €. In Niedersachsen gilt seit dem 29.05.2025 eine differenzierende Regelung der Wertgrenzen. Hier liegt die Wertgrenze bei statt 1.000 nun grundsätzlich bei € 20.000 €. Eine Ausnahme gilt für Beschaffungen für Schulen, denn hier liegt die Wertgrenze bei 100.000 €.

Eine noch weitgehendere Änderung wird derzeit von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens angestrebt. Im aktuellen Gesetzesentwurf zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen möchte die Landesregierung die Kommunen von der Pflicht der Anwendung der UVgO und VOB/A entbinden und damit die Wertgrenzen für kommunale Vergaben gänzlich abschaffen. Direktaufträge wären dann bis zum EU-Schwellenwert von derzeit 221.000 € für Dienstleistungen und Lieferungen möglich. Auch der Bund diskutierte vor dem Scheitern der Ampel-Koalition über eine Erhöhung der Wertgrenze auf 100.000 €. Ob dieses Bestreben von der aktuellen Bundesregierung weiterverfolgt wird und ob weitere Bundesländer ebenfalls derartig hohe Wertgrenzen festlegen werden, bleibt abzuwarten.

Aktuelle Wertgrenzen für Direktaufträge in Bund und Ländern (Dienstleistungen und Lieferungen)

Das Erfordernis bagatellartige Aufträge angemessen zu erleichtern, ist zwar nachvollziehbar. Ob eine Erhöhung der Wertgrenze auf 100.000 € – und in Zukunft vielleicht darüber hinaus – die richtige Antwort ist, bleibt fraglich. Drastische Erhöhungen der Wertgrenzen können unter Umständen zahlreiche Risiken mit sich bringen.

Einerseits ist der öffentliche Auftraggeber weiterhin dazu angehalten, Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit anzustellen und zur Dokumentation der Beschaffungsvorgänge weiterhin verpflichtet.[1]

Um zu verhindern, dass Auftraggeber regelmäßig auf ihnen vertraute Unternehmen zurückgreifen, wird in manchen Bundesländern (z.B. Baden-Württemberg) ein sogenanntes Rotationsprinzip empfohlen. Hierbei sollen die Auftraggeber, wenn möglich, die beauftragten Unternehmen wechseln und nicht bei einem Unternehmen verharren.[2]

Andererseits ist durch das fehlende Erfordernis eines förmlichen Vergabeverfahrens – also beispielsweise keine öffentlichen Bekanntmachungen oder Auswahlverfahren – ein Mangel an Transparenz, Gleichbehandlung und Wettbewerb zu befürchten. Die daraus resultierenden Folgen könnten von Wettbewerbsverzerrungen über mangelnde Sparsamkeit bis hin zur Korruption reichen. Ein befürchteter Effekt könnte im sogenannten „Maverick Buying“ liegen.[3] Bei dezentralisierten Einkäufen besteht die Gefahr, dass diese unkoordiniert und ineffizient durchgeführt werden, indem beispielsweise bestehende Rahmenverträge ungenutzt bleiben oder durch geringe Abnahmemengen unnötig hohe Einkaufspreise zugrunde gelegt werden müssen. In Baden-Württemberg war man sich dieser Risiken bewusst und befristete die Erhöhung der Wertgrenze zum 31.12.2026.

Aktuelle Wertgrenzen zum Direktauftrag im Bund und in den Ländern sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

| Verordnungsgeber | Wertgrenzen für Dienstleistungen und Lieferungen | Geplante Erhöhung (D&L) | Wertgrenze für Bauleistungen | Geplante Erhöhung (Bauleistung) |

| Bayern | 100.000 € | 250.000 € | ||

| Baden-Württemberg | 100.000 € | 15.000 €

100.000 €* |

||

| Berlin | 1.000 € | 3.000 € | ||

| Brandenburg | 100.000 € | 100.000 € | ||

| Bremen | 3.000 € | 5.000 €

50.000 €*** |

||

| Hamburg | 5.000 € | 3.000 € | ||

| Hessen | 10.000 € | 10.000 € | ||

| Mecklenburg-Vorpommern | 5.000 € | 10.000 € | ||

| Niedersachen | 20.000 €** / 100.000 € | 20.000 € | ||

| Nordrhein-Westfalen | 1.000 €

25.000€* |

Abschaffung der Wertgrenzen für Kommunen unterhalb des EU-Schwellenwerts | 3.000 €

25.000 €* |

Abschaffung der Wertgrenzen für Kommunen unterhalb des EU-Schwellenwerts |

| Rheinland-Pfalz | 10.000 € | 10.000 € | ||

| Saarland | 10.000 € | 100.000 € | ||

| Sachsen | 500 € | 500 € | ||

| Sachsen-Anhalt | 15.000 € | 20.000 € | ||

| Schleswig-Holstein | 5.000 € | 10.000 € | ||

| Thüringen | 30.000 € | 75.000 € | ||

| Bund | 15.000 € | 100.000 € | 8.000 € |

*gilt für Kommunen

** Für Schulen gilt eine Wertobergrenze von 100.000 €[4]

*** Mit Einzelfallbegründung

[1] Guschina in Müller-Wrede VGV/UVgO, § 14 UVgO, Rn. 7.

[2] https://blog.cosinex.de/2024/09/19/erhohung-der-wertgrenzen-fur-direktauftrage/

[3] https://blog.cosinex.de/2024/04/16/maverick-buying-die-risiken-erhoehter-wertgrenzen/

[4] https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/entwurf-einer-novelle-des-tariftreue-und-vergabegesetzes-und-wertgrenzerlass-240565.html