Trotz des Eindrucks, dass Business Intelligence (BI) sich hauptsächlich auf die Privatwirtschaft beschränkt, spielt sie eine entscheidende Rolle in der deutschen Verwaltung. In diesem Zusammenhang wird häufig unterschätzt, wie umfassend die Bundesrepublik Deutschland – ebenso wie andere Industrieländer – bereits seit Jahrzehnten Daten sammelt, aufbereitet und auswertet. Für zahlreiche Behörden ist das Thema Datenanalyse längst kein Fremdwort mehr, sondern ein integraler Bestandteil des täglichen Verwaltungshandels und der digitalen Transformation.

Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Mikrozensus, bei dem Daten zur Struktur sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung kontinuierlich erfasst werden. Diese Daten sind für politische Entscheidungsträger und Behördenleitungen eine wichtige Grundlage und tragen zur Sachlichkeit und Konsensfindung bei. Entgegen allen Vorurteilen versucht die deutsche Verwaltung in der Regel nämlich konsequent auf der Basis von Fakten und empirischen Erkenntnissen zu handeln. Mit Open-Data-Initiativen stellt die deutsche Verwaltung zudem ihre Daten kontinuierlich und vermehrt der Öffentlichkeit bereit, um Transparenz und Partizipation zu fördern.

Insgesamt gibt es nun zwei zentrale Entwicklungen, die wir in der IMTB beobachten und aktiv begleiten.

Das Thema Datenanalyse darf keine Nischenaufgabe sein

Erstens ist die Datenauswertung eine grundlegende Aufgabe, die jede Organisations-einheit innerhalb der Verwaltung betrifft. Während dieses Thema in der Vergangenheit ausschließlich den Statistikreferaten, Statistischen Ämtern oder wissenschaftlichen Instituten übertragen wurde, hat sich durch die zunehmende Verfügbarkeit und Menge an Daten die Bedeutung deutlich ausgeweitet und wird zu einer Aufgabe von jeder Führungs-kraft. Entscheidungen, die ohne eine fundierte Datengrundlage getroffen werden, sind kaum noch vertretbar oder werden aktiv hinterfragt. Ein wichtiger Faktor wird hierbei zukünftig sein, Data Literacy bzw. Datenkompetenz in der deutschen Verwaltung weiter zu steigern.

Die Einführung von Software schafft neue Möglichkeiten

Zweitens ist das Thema Business Intelligence stark mit der Digitalisierung und insbesondere mit Softwareprodukten verbunden. Um 2015 herum kamen mit Qlik Sense, MS Power BI sowie weiteren BI-Tools neue Möglichkeiten auf den Markt, um Daten aus Datenbanken oder Excel-Tabellen wesentlich dynamischer und anschaulicher zu visualisieren. Während diese Werkzeuge in der Wirtschaft bereits frühzeitig eingesetzt wurden, gewann das Thema in der deutschen Verwaltung in der COVID-Krise ab 2020 an maßgeblicher Bedeutung. Es dürfte in der deutschen Geschichte nur wenige Momente gegeben haben, in denen Daten und Prognosen eine so zentrale Rolle in der Entscheidungsfindung einnahmen, und ohne die entsprechenden Dashboards wären diese für die Öffentlichkeit kaum nachvollziehbar gewesen.

Seitdem wird Business-Intelligence-Software zunehmend in der Berichterstattung von Behörden eingesetzt. Dadurch stellen Behörden nicht mehr nur die bisherigen umfang-reichen PDF-Dokumente mit tausend Seiten und zahlreichen Anhängen zur Verfügung, sondern integrieren wesentliche Grafiken und deren Erkenntnisse direkt auf ihren Webseiten, sodass sie für alle Entscheidungsträger sowie Bürgerinnen und Bürger leichter zugänglich sind.

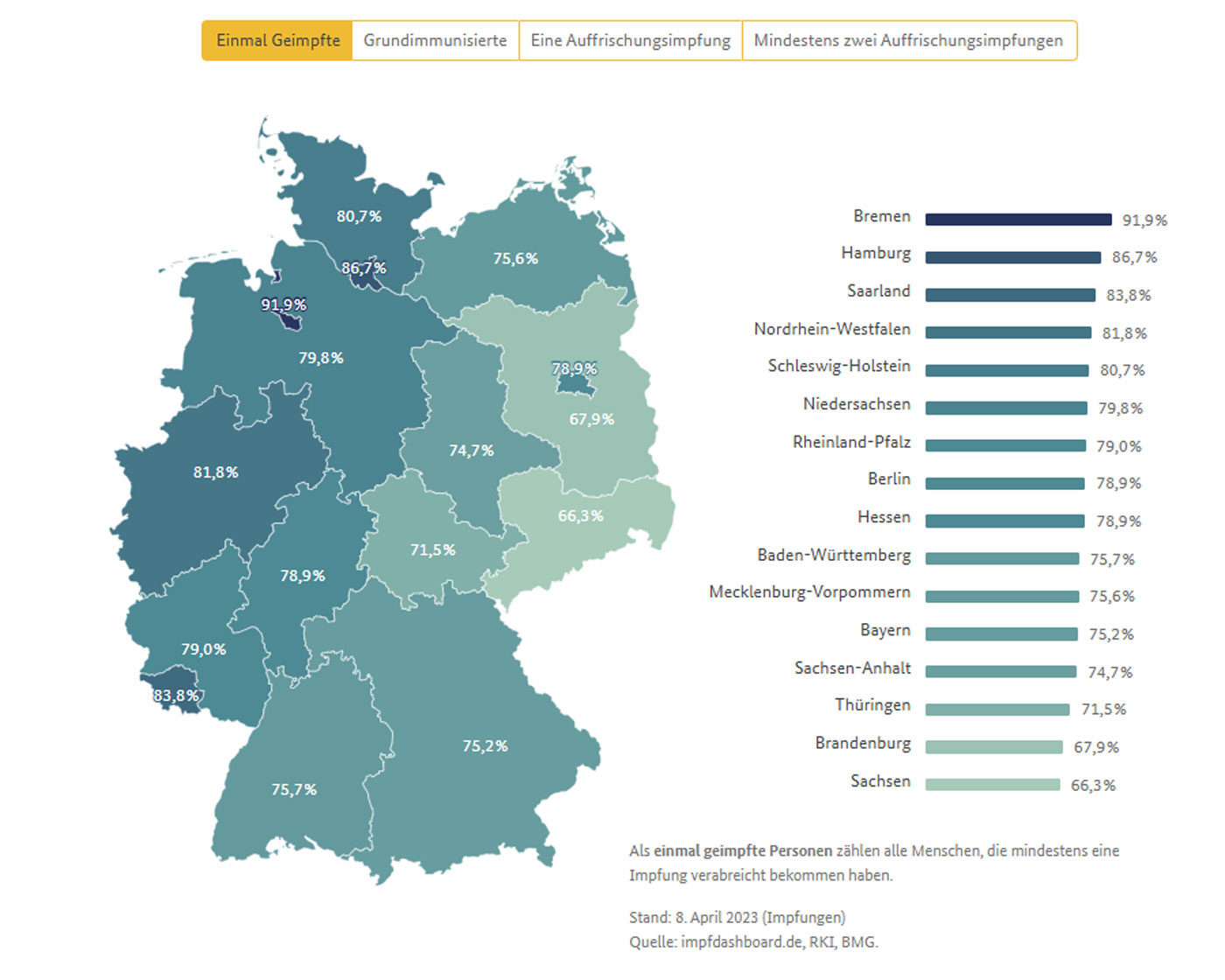

Impf-Fortschritt nach Bundesland

Seit Dezember 2020 wurden im Rahmen der Berliner Impfkampagne gegen SARS-CoV-2 Daten zum Impfgeschehen erfasst und ausgewertet (siehe dazu die vergleichbare Visualisierung des RKI und des BMG). Auf Basis der Software MS Power BI wurde eine Dashboard-Lösung entwickelt, die die Impfdaten der vom Senat verantworteten Impfzentren (CIZ), Impfstellen, mobilen Impfteams sowie weiterer Impfeinrichtungen und des RKI übersichtlich darstellt. Zusätzlich wurden Daten aus der Impfhotline, dem Serviceportal, der Impfstofflogistik und der Kapazitätsplanung integriert, um das Pandemiegeschehen zu analysieren und die Auslastung der CIZ sowie anderer Einrichtungen effizient zu steuern (weitere Informationen: berlin.de)

Der Blick ins Innere und der Beginn der wahren Business Intelligence

Während gesetzliche Vorgaben die Berichtspflichten einfordern, tut sich die deutsche Verwaltung noch schwer beim eigentlichen Einsatzzweck der Business-Intelligence-Software. Es geht um das Verwaltungsbusiness, das primär eine klassische Kundenbeziehung darstellt. Da es in Deutschland bislang nur sehr wenige proaktive Verwaltungsleistungen gibt – also solche, die gesetzlich vorgeschrieben und ohne separate Antragstellung automatisch erbracht werden – basiert das typische Schema auf Antragstellung durch Bürgerinnen, Bürger oder Unternehmen und anschließender Genehmigung.

Hier beginnt die sogenannte „Black Box“: Viele deutsche Verwaltungen können weder ad hoc noch durch gezielte Recherche genau feststellen, wie lange ein Genehmigungsprozess im Durchschnitt dauert, welcher Schritt besonders zeitaufwendig ist oder warum es zu Verzögerungen kommt. Das zentrale Problem ist: Ohne ein systematisches Monitoring von Mengen, Komplexität, Durchlaufzeiten und Kostenfaktoren ist es kaum möglich, Engpässe frühzeitig zu erkennen oder Verbesserungen im Zuge der digitalen Transformation aktiv voranzutreiben.

Zudem fällt es den Verwaltungen häufig schwer, Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Sachverhalten und über verschiedene Verwaltungsleistungen hinweg herzustellen – insbesondere, wenn Behörden- und Fachbereichsgrenzen überschritten werden. Das führt dazu, dass sich eine Silo-Perspektive auf Basis unzureichender Datenanalysen verfestigt und eine ganzheitliche Sicht auf Prozesse und Ressourcen erschwert wird.

Die deutsche Verwaltung sowie die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger sollten sich daher zunehmend damit auseinandersetzen, mit optimalem Ressourcen-einsatz die bestmöglichen Leistungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen zu gewährleisten – gerade vor dem Hintergrund möglicherweise knapper werdender finanzieller Mittel.

Dafür sind Dashboards notwendig, die mit Hilfe von Business-Intelligence-Software den Blick nach innen richten und aussagekräftige Daten liefern, um Entscheidungen transparent und datenbasiert zu treffen. Und es muss klar sein: Die Visualisierung von Daten mittels Business-Intelligence-Software ist lediglich der einfachste und erste Schritt.

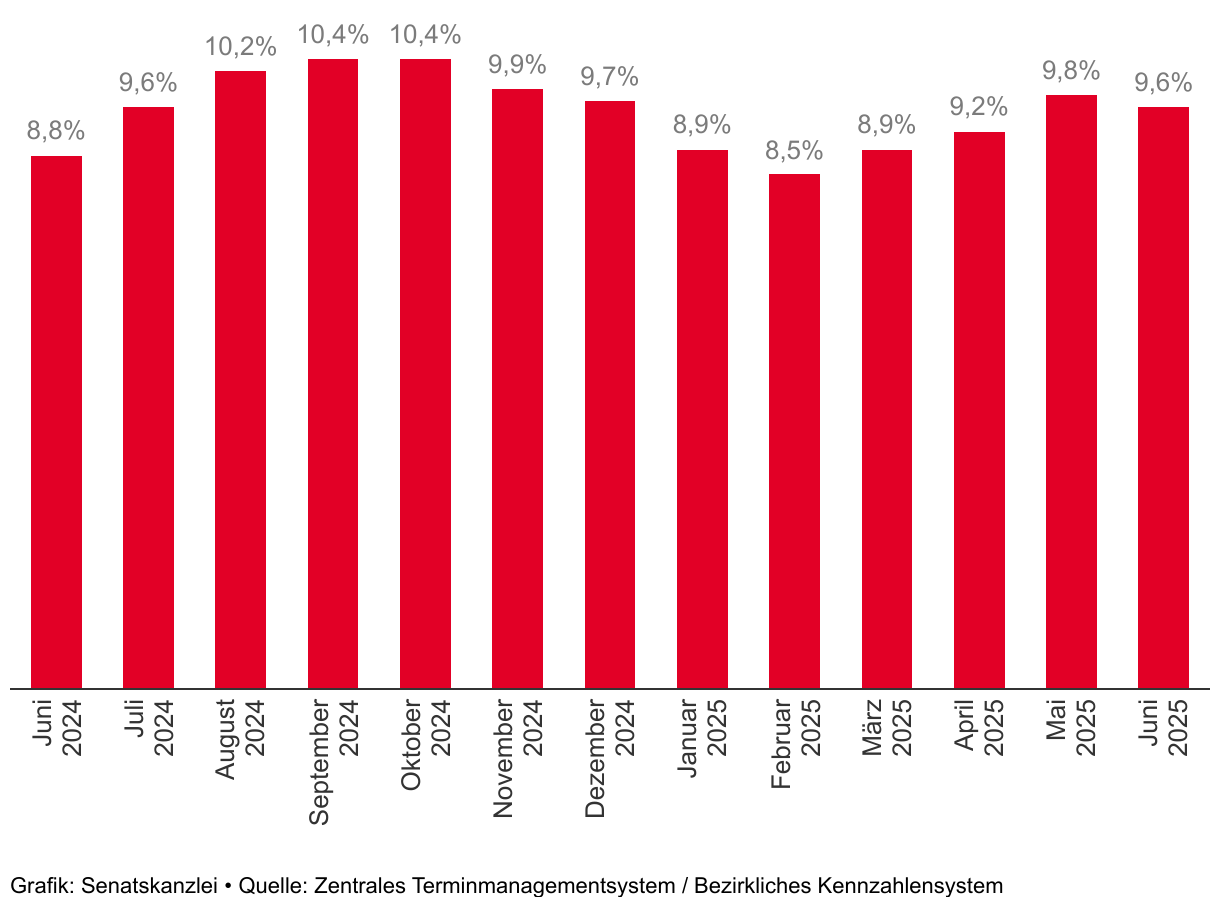

Anteil der nicht wahrgenommenen Termine

Die Quote der Nichterscheinerinnen und Nichterscheiner in den Berliner Bürgerämtern (gebuchte Termine werden von den Kundinnen und Kunden ohne Absage nicht wahrgenommen) liegt bei etwa 12 Prozent: Daraus folgt, dass jeden Monat etwa 20.000 Termine berlinweit nur sehr kurzfristig anderweitig genutzt werden können. Die Bürgerämter bieten die freigewordenen Kapazitäten u. a. den Spontan- und Notfallkunden an (weitere Informationen: Zielvereinbarungen Land Berlin)